“特”有范 | 朱昌元:在讲台上奔跑 有力而有棱角

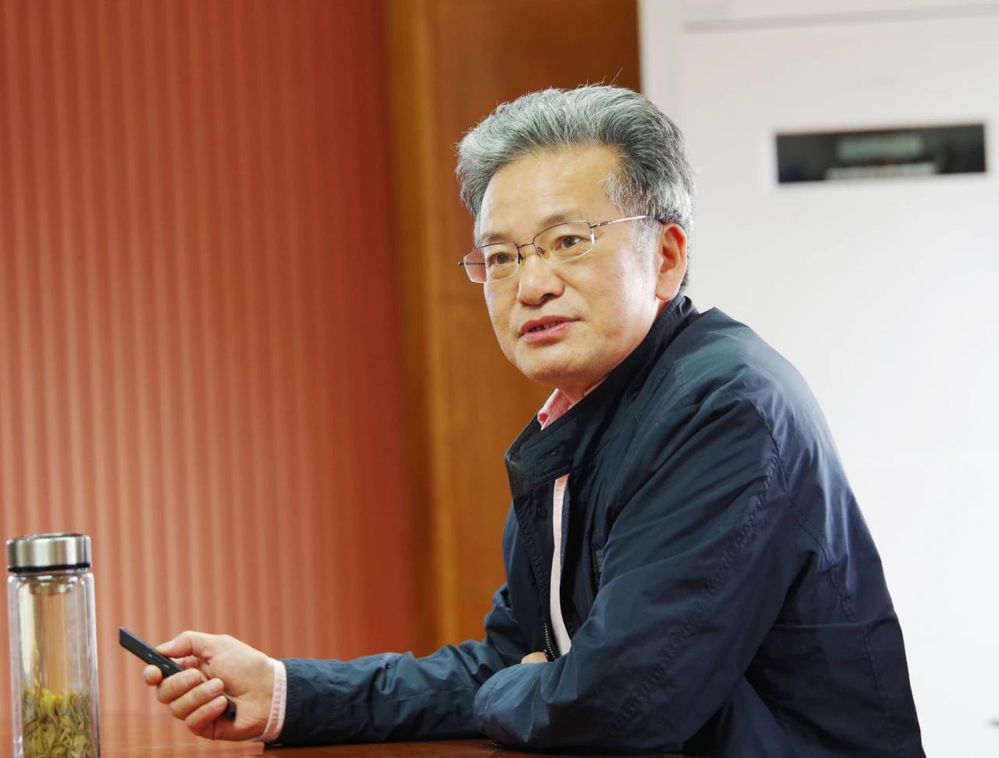

给朱昌元拍过照的人,大多会有这样的印象:无论从哪个角度去拍,谦和的眼神,温雅的笑容,清晰的轮廓,分明的棱角,有力的手势,是他镜头前的标配,尤其是站在讲台上。

●朱昌元在附属学校与老师们交流。

对着他,只要你的手不抖,所拍的照片都很“正”。用的时候,不需要去选,也不需要去“修”。

在朱昌元的大学同学、省特级教师胡勤的眼里,这种“正”源于他的“5000米长跑”毅力,源于他的自律而生成的“自然形象”。

谁能想到,当年那个看上去弱不禁风、满脸书生气的朱昌元,最擅长的是长跑,而且大学里的5000米长跑记录被他保持了多年。

谁又能想到,他把对“5000米”的坚忍与热爱用在了讲台上。这一跑就是41年,风雨无阻,从未间断。

不回炉 怎能知不足

1982年,朱昌元背着一卷简陋的铺盖,走进金华一中13幢一间简陋的平房。这里,既是他的寝室,也是他的办公室,休息、备课、改作业、批试卷,栖息于此,耕耘于此。

●朱昌元的青年照。

初为人师,朱昌元给自己定下一个“小目标”:成为一名合格的重点中学的教师,千万不能误人子弟。为了达成这个目标,他刻苦钻研教材、广泛阅读经典,积淀自己的学识;坚持写教学笔记,不断进行总结与反思;想法设法走进学生的心里,了解他们对课堂的诉求;拜富有经验的名师为师,汲取教学养分……

三年下来,初战告捷。朱昌元萌生了略高一点的理想:不能沉溺于教出好成绩,要努力在语文教学园地中培植一点属于自己的花草,在语文教学的讲坛上发出几句自己的声音。于是,他立足教学,结合案例,撰写了多篇关于教材教法的文章,陆续发表在全国各地专业刊物上,引起同行的关注。

●朱昌元在沙坡头。

1994年,由于教学、教研业绩突出,朱昌元成为金华地区第一个破“格”而出的中学高级教师。1998年,他又斩获浙江省特级教师的殊荣。

面对中学教师所能获得的这一最高荣誉,当身边的同事朋友认为他可以名正言顺选择“躺平”的时候,朱昌元又做了出人意料的决定:去大学攻读研究生,回炉再造。

“你不仅是特级教师,还是大学里教育硕士的导师,何必再去当学生受罪呢?”很多人说他傻,但朱昌元却笑而不语。因为他知道自己的“斤两”,更清楚自己的不足。

●朱昌元在北京大学参加培训。

语文界名师、他在金华一中的师傅、大学里的研究生导师王尚文先生说:与昌元相识相知30多年,看着他从青年教师一步步成长为特级教师,再到报考语文教育硕士。有人说他书呆子气十足,但我却认为这是一个知识分子的书卷气,难能可贵。

不读书 怎能有力量

硕士论文答辩时,朱昌元有点紧张,他对自己精心磨砺的论文还是有点“不自信”。

“你的论文对‘语文教学空间’作出了自己的诠释,并较好解决了如何拓展语文教学空间的问题,很有新意,也有相当的可操作性。”当得到答辩老师李海林教授的肯定后,朱昌元很是开心。

“教书的,怎能不读书;不读书,怎能有力量。”这是朱昌元在与年轻老师交流时,常常挂在嘴边的一句话。同时,这句话也清楚地告诉了我们他选择回炉深造的原因。

●朱昌元与徒弟们在一起。

朱昌元认为,语文教学应该注重大量阅读、整体感悟,潜心涵咏、深入揣摩,内化言语、为我所有,最终达到为我所用,这是学习语文、提高语文素养的必由之路。

朱昌元名师工作室的成员的发展,一定程度上就得益于他的这一理念。“朱老师经常给我们戴上‘读书的帽子’,站上讲台,面对众多师生,特别点出‘某某’爱读书,读了很多书,这让平时读书不多的‘某某们’不得不去读书。”省特级教师、金华市汤溪中学杨建华笑道,朱昌元老师的这顶“帽子”就像个无形的“担子”压在身上,“逼”得他们不读书都不行。

●朱昌元告诉年轻老师们:你们是最棒的!

也许,这一特殊的“激励”在朱昌元名师工作室当中产生了不小的作用。成员先后发表了论文数十篇,推出著作多部,先后涌现出正高级教师、省特级教师十余位,省级名师培养对象、地市级以上教学名师、教坛新秀等数十位,真正实现了从个体拔尖到群体优秀。

“读书时,智慧着作者的智慧,是一种享受。”朱昌元心中的读书人应该这样子:走在街上看到那些店名、招牌、广告等文字,眼里应该有光;闲下来时,手中没有一点有字的东西,会感觉到心是漂浮的、空虚的。

朱昌元认为,师生关系用一桶水和一碗水作喻不太恰当,而应是活水的交融,是息息相通的,是“天光云影共徘徊”。要想让教师这份职业更具光辉,教师必须不断读书,不断确立新的追求目标,使自己成为潺潺的溪流,甚至成为宽阔的湖泊、奔腾的大江、浩淼的大海。

没棱角 怎会有光芒

看了这些,如果你只认为朱昌元只是一个“学习型教师”或“读书型教师”,那就错了。

朱昌元深知,学习或读书是积淀学识的路径、是提升教科研水平的手段、是让自己拥有力量的武器。要在课堂上真正立稳脚跟、赢得师生,必须要有棱角和个性。

“新媒体的迅速发展,大大拓展了教师获取知识与经验的渠道。”朱昌元说,面对如此情况,不少教师有点“眼热心急”“目眩神迷”,非常容易走入学习的误区,简单机械模仿,拷贝他人,使“教学空壳化、形式化和僵硬化”。

“我们决不能沦为盲目跟风的‘潮男潮女’。”朱昌元提醒,教师一定要善于吸收和借鉴,使课堂有“自己的风貌、自己的个性”,只有这样,才能散发“独特的光芒”。为此,朱昌元从三个方面着力:深入研读文本,读出自己的心得;精心设计教学,教出自己的风采;锤炼教学语言,使之有自己的趣味。

“朱老师的课是有个性、有气质的。”朱昌元的徒弟、曾在义乌中学任教的王新伟表示,朱老师潜藏于教学背后的“是一种永不停息、孜孜不倦的对语文教育的探索、实践和反思精神”。

●朱昌元在四川青川支教课堂与学生互动。

江苏省特级教师程韶荣对此深有同感。在听完朱昌元执教的郁达夫的《江南的冬景》一课后,程韶荣认为个性十足,让人“耳目一新”。“朱老师的教学对资源开发之深,对文本的解读之透,让人钦佩。”程韶荣说,介绍《江南的冬景》的写作背景,朱昌元一下子引入了郁达夫的多则日记、散文甚至传记,“如此丰富”地解读文本,上起课来就有了“本钱”,就能“居高临下”“举重若轻”了。

朱昌元的课堂“个性”不仅如此,胡勤曾开玩笑地说:成为名师,又担任教研员,往往爱惜自己的“羽毛”,不轻易上公开课。可朱兄不然,他不仅上,还跑到新疆、甘肃、青海、宁夏、四川、贵州,以及省内各地送教,还不时为本市教师开公开课,选择的大多是教育基础相对薄弱的学校。

●朱昌元与省名师工作室学科带头人在送教学校的合影。

此外,朱昌元还“送教”到了香港。当时语文教学总监交给他一项任务,给香港语文老师开次作文教学观摩课,并建议选用香港家喻户晓的作家小思的散文。让朱昌元想不到的是,年近七旬的小思亲临课堂。事后,香港《文汇报》如此描述:在朱昌元的示范课上,小思亦被感动,还主动举手要求发言,表示“同学的表现很出色,朱老师的引导很有力,学校的教育很有成效”。

征程正未有穷期。如今,朱昌元依然没有放弃奔跑。他在浙江师范大学教育集团努力的工作着,奔跑于各个附属学校的讲台上。

看着奔跑着的朱昌元,我们反身回顾,其所来径上,碧山之间,朗月随至,苍然翠微之色,横于月光山影之中,天然美景,跃然心头,来者如诗如画,观者如痴如醉。

至此,我们也就大抵明白,何谓老当益壮、历久弥坚了。

(感谢朱昌元老师提供的图文等材料,让稿件得以更丰富。)