附属嘉善干窑中学:基于乡土窑文化为主体的学校劳动实践样本构建

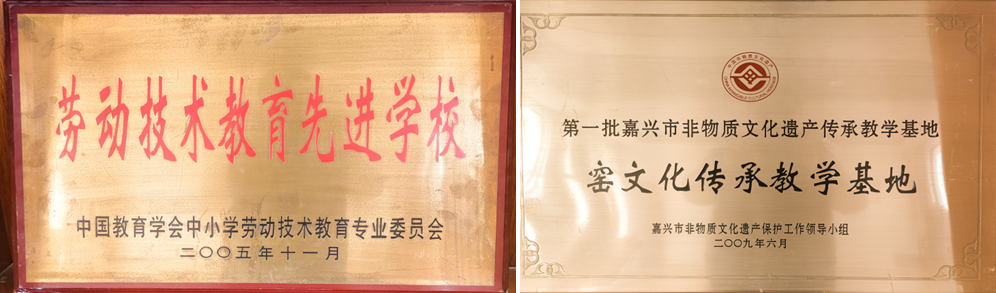

浙师大附属嘉善干窑中学于2005年被评为“全国劳动技术教育先进学校”,是一所具有劳动教育经验的六十多年的老校。学校秉承“劳动立校”的传统,在嘉善县教育局的正确领导下,学校在劳动教育上砥砺前行,走出了一条以地方传统技艺为依托的劳动实践教育道路。

历史背景

学校自建校以来就十分重视劳动教育,积极培养有劳动技术特长的老师,老一辈的劳动教师都是窑工的后代,他们继承了当地劳动人民朴实的劳动品质,并用这种优良的品质,培养了一代又一代的德智体美劳全面发展的窑乡学子。

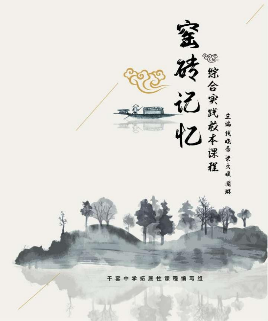

2005年起,学校开始尝试以地方传统文化为核心的特色教育探索道路,学校首先规划窑文化建设,在窑文化开发的过程中,推出了多个以地方传统技艺相关的优秀校本课程,如浙江省精品课程《不熄的窑火》、市优秀精品课程《窑砖记忆》;先后开设了“玩转陶吧”、“京砖制作体验”等传统技艺学习类拓展课程,培养的学生在各级各类劳动技术竞赛活动中屡获一等奖。学校于2009年成为第一批嘉兴市非物质文化遗产窑文化传承教育基地。

学校在前期组织的与地方传统技艺相关的劳动教育活动虽多,但都是分散的、无系统无规划的、只针对少部分学生的简单劳动。存在以下问题:无法满足大部分学生的劳动学习需求;处于散点式状态,不构成系统的劳动教育;地方资源的挖掘与运用停留在表面,没有形成鲜明的劳动教育特色。

措施对策

教育部颁发的《大中小学劳动教育指导纲要》中提出劳动教育应 “继承优良传统,彰显时代特征”,体现了传承传统技艺及文化的重要性,为深化劳动教育,进一步强化传承地方文化。我校在劳动教育改革上做出了思考,并特邀英国课程专家及浙江大学教授等为我校的劳动教育出谋划策,在共同探讨中发现,只有将活动指向课程,才能解决以上问题,我校提出了五条解决策略,具体策略如下:

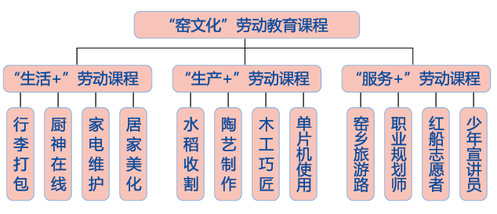

(一)设置劳动教育课程规划,网格化劳动教育

学校建立了以校长为首的劳动教育研究领导小组,积极鼓励在校教师开发劳动课程,组织讨论可挖掘的劳动教育资源,并将资源分门别类,系统规划,构建以“生活+”、“生产+”、“服务+”三个维度为主体的“窑文化”劳动教育课程。在落实国家劳动课程的基础上,规划每门劳动课程在整个劳动教育中所处的地位与作用,对课程所需的条件及预计达成的目标,设定了详细的发展计划,劳育活动课程化后,保障了劳动教育连续性,使之更具有指向性、系统性,更有利于学生的劳动能力的涵养。

(二)编写地方传统技艺教学资料,特色化劳动教育

地方传统技艺是劳动的精华,实践的典范,学校在积极鼓励教师开发校本课程时,注重实践及劳动精神的挖掘。学校先后编撰了《不熄的窑火》、《窑砖记忆》等地方特色校本课程教学资料,其中《窑砖记忆》被评为嘉兴市优秀精品课程,课程亮点是将传统技艺融入到学生综合实践课题研究中去,重点突出了探究、实践、评价的动态过程。整个课程规划符合初中生喜爱探究的心理,更体验了地方传统技艺学习的劳动乐趣。以地方技艺为依托的校本课程在培养学生劳动兴趣及劳动能力方面起到了重要的作用。

(三)建设校内劳动学习场所,保障劳动教育实施

除课程规划与教学资料编写,建立适合的劳动教育的实践场地也是相当关键。我校为实施特色劳动教育建立了陶艺工作室。校内陶艺创新实验室是一个面积达150平方米的教室,各类陶艺制作器材完备,配备多媒体教学设备、电窑炉、拉坯机、喷釉机等。如以地方传统技艺学习为主要内容的课程《窑砖记忆》深受学生欢迎,每周以走班的形式进行小京砖、窑乡壶、瓦当等传统创新制作,现有1名专职的校内教师和1名兼职教师进行辅导,每年级平均人数参加课程,班额在25人左右。学校结合拓展性课程,在工作室中开展地方传统技艺的教学,让学生在校就能学习到家乡传统手工艺,学生在学习传统手工艺的同时有条件进行劳动实践创新,现在我校的陶艺工作室已经创建为嘉兴市陶艺创新实验室,相信它在传承及创新传统技艺方面一定会继续发挥巨大的作用。

(四)创设校内作品展示平台,助推劳动教育成果

学校为师生创设了许多可展示的平台,现设有窑文化陈列室,用于陈列窑乡具有一定价值的古代京砖文化器物,及师生的优秀劳动作品,包括教师与学生的陶艺作品与获奖作品,学校还开设了劳动技术微吧,用于陈列与劳动教育相关的图书供学生阅读与学习和展示学生优秀劳动作品。这些校内开放式的展示平台,为更多的普通学生提供了展示劳动成果的大众平台,是学习与交流劳动的小窗口。

(五)开辟校外劳动实践基地,衍生劳动教育内涵

校内的工作室因条件限制,有些地方传统劳动技能的学习必须要到非遗传承基地去亲自实践,我校与干窑镇京砖制作非遗传承基地沈家窑合作,建立了京砖制作校外实训基地,校本课程学习和综合实践活动学习中都有在沈家窑劳动实践基地实践活动。每学期学校按课程组织学生赴校外实训基地沈家窑,聘请非遗项目传承人沈氏窑主给学生授课,开展京砖制作体验和参观活动。如今我校在沈家窑实训基地建立了一个160平方米的劳动教室,配备了多类京砖制作的工具及设备,并可以在沈家窑实训基地实地参观及体验京砖制作的各个环节,了解家乡传统技艺的技法及流程,培养学生劳动的智慧及传承优秀传统技艺的意识。

实训校外实训基地既能为学生提供更专业的学习平台,又解决了学校专业师资缺乏的问题。我校除一个校内劳动体验园外,现建有沈家窑、“一里谷”农业产业园两个校外劳动实训基地,真正实现了劳动教育基地的多元化。

成效反思

劳动教育是国民教育体系的重要内容,是学生成长的必要途径,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。我校以地方传统技艺为依托的劳动实践教育,充分发挥了传统劳动、传统工艺项目育人功能,并准确把握新时代劳动工具、劳动技术、劳动形态的新变化,创新劳动教育内容、途径、方式,增强劳动教育的时代性,在实施过程中我们有以下成效:

(一)传承工匠精神,以劳树德

学生在课程化学习以地方传统技艺为依托的劳动教育课程的过程中,系统的了解了家乡劳动人民生产砖瓦的历史背景,体验到了老一辈劳动人民劳动的艰辛与不易,同时对家乡劳动人民的智慧与韧性产生了崇敬感,在传承工匠精神的同时,培养了学生优良的劳动品德。课程学习还让学生体验了劳动教育的时代含义,比如我校学生在省非遗保护单位沈家窑实训基地制作建党百年砖活动,培养了学生强烈的爱国主义情感。

(二)多样学习整合,以劳增智

以地方传统技艺为依托的劳动教育课程中,不仅仅包含劳动的实践,更有探究、合作、评价等多元学习方式,让学生在面对各种挑战中不断提高综合能力,课程中也不仅仅包含了劳动一种学科,更有科学、数学、艺术等学科融合,让学生在多学科整合思考中,提高跨学科知识解决问题的智慧,劳动课已经成为在校学生最喜爱的课程之一了。

(三)突破传统,以劳育美、以劳创新

学校的劳动实践教育提倡,培养学生在传承技艺的同时,在前人的基础上创造新事物新思想。因此劳动课程结合校内创新实验室,对传统技艺进行创新实践,如创意小京砖的制作,在京砖制作的基础上对京砖进行变形、纹样设计、艺术创新,学生用小京砖组合的京砖墙,创新赋予了京砖个性化的含义,表达了学生对新实物美的追求。