多位专家在《语文建设》刊物上谈“《青山不老》教学实录”

近日,由浙师大附小项雪寒老师设计的《青山不老》课例引发了很多老师的关注。大家认为这节课上得新颖而扎实。北京市延庆区教育科学研究中心孙颖结合多位专家发言,整理撰写成《<青山不老>教学实录的多学科视角研讨》一文,并在《语文建设》上发表。

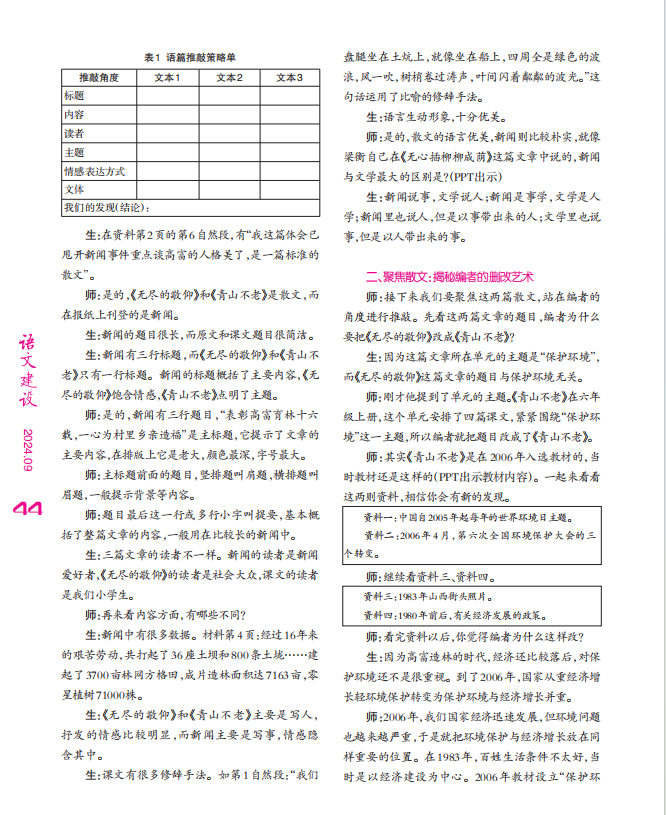

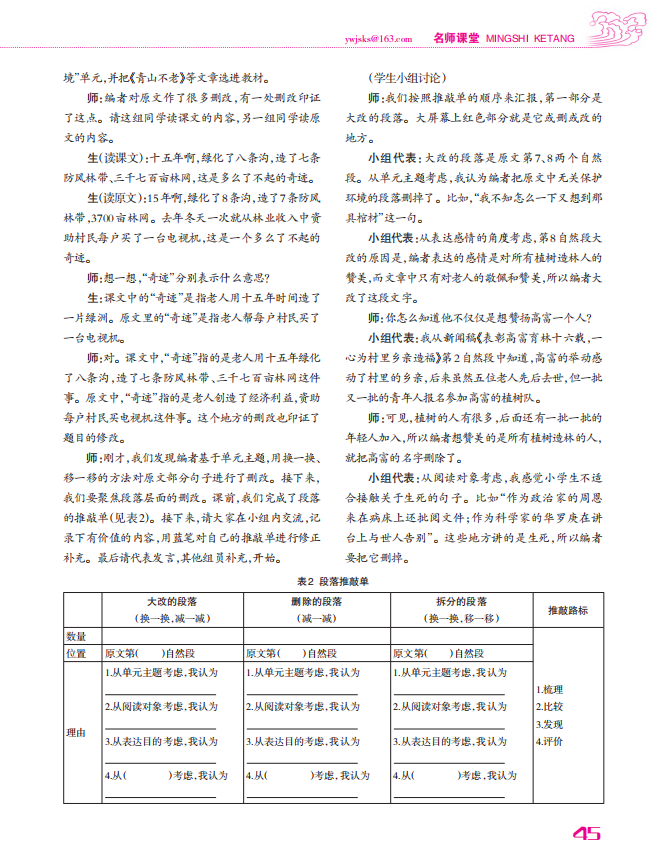

《青山不老》是统编小学语文教材六年级上册第六单元的第三篇课文,本单元主题是“保护环境”。本文源自梁衡的《没有新闻的角落》,经历了从新闻稿到文学稿,再到课文的过程。1983年梁衡在《光明日报》发表新闻稿《表彰高富育林十六载,一心为村里乡亲造福》,赞扬高富绿化青山并收获了丰厚的经济回报。之后,他又写了散文《无尽的敬仰》,突出对人的生命意义的讴歌,表达对高富的敬意。统编语文教材基于环保主题对该散文进行了大量的删、改、补。本文在教材中具有独特价值,适用于语境推敲策略的学习,因此,可尝试在完成既有单元教学任务的基础上,另用其开展指向推敲策略习得的教学。

项雪寒认为,语境推敲是更高层次的推敲,是对作者写作意图、阅读对象、编者意图等的推敲,是阅读者具有高层次思辨性阅读能力的体现。项雪寒所在学校开展推敲策略教学研究与实践已近五年,六年级学生已初步掌握推敲字、词、句、段的方法并能自主运用,但在语境推敲层面还有待继续学习。

读写教室团队成员分别从阅读策略、教材研究、媒介素养、写作教学、普通教学论的视角对这节课进行了点评解析。

浙江师范大学副教授王国均表示,从教材编排看,《青山不老》并非学生需精读课文,但进行精读式教学有其理由。首先,探究“篇”这一文章层级之上的多篇体式推敲策略,即“大语境推敲”是可行的。四年级学生在“提问策略”单元已有经验,这一课运用“提问+推敲”策略链,学生可进行单篇层级的推敲,如“有与无”“多与少”“先与后”的推敲,在此基础上五年级学生进行多篇层面的推敲也可行。其次,该课文体现了同一事件的多文体、多编者、多意义、多语体及多媒介演变后的多文本比较阅读,这与第八单元 “走近鲁迅” 主题单元阅读方式有诸多一致之处,可作教学铺垫,五年级学生借助教学支架也能掌握高要求群文阅读要领。

王国均认为,项雪寒在课堂最后提出了“让学生像编者那样思考”这一有价值的观点,这既是高品质综合思维活动,又是接近真实情境的学习任务,为六年级下册第六单元“如何制作成长纪念册”综合性学习活动提供了技能基础。

浙江师范大学人文学院教授傅惠钧指出,《青山不老》课例是推敲策略整体教学研究视角下的探索性课例,侧重点为编者视角和语境推敲。在编者视角方面,以往教材研究多是收集、整理编者修改课本的材料,观察分析编者修改的目的,以及实践的成败得失,而一线教学中鲜少有老师将此教学资源应用于学生语文关键技能教学,该课例拓展了新的教学路径,值得称许与倡导。

傅惠钧指出,语境推敲是文本推敲的极其重要的方面,语境有言内和言外之分。项雪寒以编者改动的语例作为推敲的重点内容,引导学生理解文本时,注重言内和言外语境。如课文中“这是多么了不起的奇迹”一句,编者调整了所处的位置。项雪寒引导学生分析意义变化,还将学生思路引向宏观社会文化背景,分析社会背景变化对语言运用的影响和制约。

浙江师范大学副教授钟晨音指出,从《青山不老》推敲学习情境创设及师生、生生互动来看,多文本的语境推敲在学生媒介素养教育方面有诸多效果,包括了解媒介类型与叙事方式、认识不同媒介语言特点和成规、思辨媒介再现以及理解媒介发展轨迹所隐含的价值。

钟晨音认为,该课例体现出语篇、语境的推敲需要广阔背景知识和深厚媒介素养支撑,教师媒介素养越强,对学生示范引领作用越大。五年级学生在教师教学支持和同学交互学习下,能结合语境对文本删改处进行推敲。然而,学生目前还是相对被动的媒介接受者与阅读者,在语境推敲“扶放有度”起始阶段,这种情况可以理解。钟晨音表示,面对日益发达的媒体,教师应随着学生能力提升,重视培养学生主动选择优质媒介、提问质疑、理解推敲的意识与能力,使其成长为“独立而成熟的读写者”。

北京教育学院人文与外语教育学院副教授倪燕认为,该课例的学习目标指向推敲阅读策略培养,“向编者学推敲”的学习活动价值重大。一方面,“读者意识”是写作者必备意识。该课例借助从新闻稿到两篇散文变化的教学支架,让学生从编者视角解释编者因读者需求和身份对原稿修改的理由。学生理解了新闻稿与散文因读者不同而产生的差异,通过重走编者“心路历程”,学生体验并琢磨了编者对文本的修改示范,有助于将读者意识迁移到写作中。另一方面,写作教学中,学生互动修改常关注不太重要的细节,缺乏对高层次修改维度的关注,该课例表现的语境推敲教学,对提升学生互动修改质量有重要意义。

浙江师范大学方向博士指出,从普通教学论的角度来看,该课例创设的“向编者学推敲”情境,帮助学生理解文章关联与差异、文体异同,引导学生深入思考文章表达意义及同一事件的不同写作主题和文体表达,这与“情境学习”理论契合,通过情境激发学习兴趣,促进知识理解与应用。其次,课例呈现出知识建构与学习迁移过程。学生阅读不同文体文本,构建读写知识体系,“提问+推敲”策略链体现了知识动态性和“为迁移而教”理念。此外,在这堂课充分体现了交互学习,学生经历多种建构过程,交互学习提高学生学习参与度和效果,培养多种能力,激发情感参与,使学生与文本、教师、同伴产生共鸣,加深对环保主题的理解与认同,有助于培养学生道德情感和社会责任感。

孙颖指出,基于学生发展需要进行探索是至关重要的。该课例打破课标与教材既有设定,虽给一些老师带来“困扰”,但在有充分理论支持和学情依据的基础上,探索性“超纲”教学应被接纳,否则教学创新之花可能被扼杀。专家对这节课价值和意义的阐释以及学生的学习表现,展示了六年级语文教学新的可能性,坚定了一线教师与专家合作探究的信心。优秀教师走出教学“舒适区”虽难,但专家指导下的创新突破可助教师走出“瓶颈期”和“职业倦怠期”,享受教学研究探索过程。

此外,一线教师加强教育理论学习意义重大。教学创新一方面需与专家合作开展创新实践,另一方面基于新理论学习研究自发开展探索性实践活动是很有意义的。深研理论,结合学生实际探索新教学模式,以本土、中国化教育实践丰富教育理论更具生命力。教师教学视野决定学生思维边界,学生学习潜力需在教育理论指导下探索,明确可能的空间。

附《青山不老》课例实录文章如下: