附属嘉善干窑中学:省特级教师姚志敏到校开展教学指导

为提升教师教学能力,明确教学方向,提升备考实效,3月6日至7日,浙师大教育集团专家、省特级教师姚志敏应邀到校指导。本次活动通过课堂观摩、评课研讨等形式展开。

课堂展风采,探究启思维

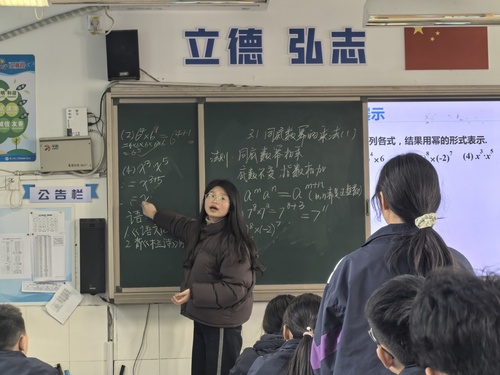

金佳音老师执教“同底数幂的乘法”一课,以复习回顾为切入点,引领学生重温“幂”的基本概念。随后,她遵循从特殊到一般的教学思路,通过小组合作和自主探究等互动方式,鼓励学生主动观察、深入思考,并自行归纳总结,逐步推导出同底数幂相乘的运算法则。在此基础上,金老师通过例题讲解和实战练习,循序渐进地引导学生掌握同底数幂乘法的运算技巧,使学生能够熟练地将所学知识应用于解决实际问题中。课堂设计由浅入深,环环相扣,有效提升了学生的运算能力和问题解决能力。在整个教学过程中,学生积极思考,勇于质疑,通过“猜想—验证—归纳”的思维模式,深入领悟数学的本质,同时培养了归纳总结的能力。金老师还巧妙融合了信息化教学手段,实时展示学生的解题过程,精准把握学情,充分展现了在新课标理念下的课堂创新意识。

顾霞老师以“解二元一次方程组”为题,从生活实例引入,引导学生探究如何利用两幅天平平衡的实物图分别求出出苹果、梨的质量,“以梨换苹果”的巧妙设计,类比探究二元一次方程组的解法,让学生体会其中的消元思想。之后通过模拟练习,引导学生逐步掌握如果求解二元一次方程组,在此基础上将例题进行变式,由浅入深,由易到难,引导学生得出解方程组的一般步骤。最后请学生来说说本节课的收获,既回顾了本节课的知识点,又加深了印象和理解。本节课体现了数学来源于生活,又应用于生活,学生在生活实例中得到的解决问题的方法,同样可以用于解决数学问题,将抽象的难题具象化,将不会求的二元一次方程组转化成了会求的一元一次方程,锻炼了学生的数学思维,培养了学生的数学核心素养。

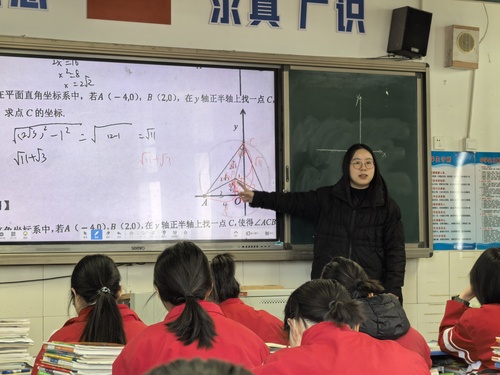

陈羽非老师围绕“隐圆问题”展开专题复习,设计层次清晰,目标明确,覆盖了初中几何的核心内容。本节课从基础的90°角60°角的坐标确定出发,引导学生从题中探索出找隐圆,做辅助圆的解题方法,再逐步过渡到动态找隐圆等综合问题,体现了从“基础应用”到“拓展迁移”的设计逻辑,符合九年级学生的认知规律。安排的题目涉及圆周角、隐圆辅助线、解三角形等高频考点,尤其是“中考链接”部分直接关联真题,有助于学生熟悉命题方向。课堂难度由浅入深,设计合理,助于学生突破解决隐圆问题的难点,提升学生的综合数学素养。

专家细点评,课堂助成长

课后,姚特与我校数学组教师齐聚一堂,开展深度评课交流。

姚特充分肯定了金佳音课堂的整体设计和流畅度,金佳音老师执教的《同底数幂的乘法》一课,以“复习幂的概念”为锚点激活旧知,遵循“特殊→一般”的认知规律,通过“观察猜想—合作验证—归纳法则”的探究路径,引导学生自主完成知识的“再创造”,体现了数学知识的生成性本质。同时也对情境、例题、讨论形式等进行了深刻剖析,提出了改进建议。

姚特高度赞赏顾霞老师立足生活的情境,通过“天平称重”的直观模型,巧妙将“以梨换苹果”的消元思想具象化,引导学生从具象操作中抽象数学本质,实现“生活经验→数学建模→算法提炼”的思维进阶。课堂以问题链驱动,通过“模仿练习→变式训练→归纳步骤”的梯度设计,既夯实运算技能,又渗透转化思想,凸显“化归”这一数学核心素养。

姚特评价陈羽非老师的“隐圆问题”复习课,以几何核心素养为导向,系统建构解题策略。课堂从基础角度的坐标定位切入,通过“寻隐圆—构辅助圆—析动态圆”的进阶路径,引导学生从静态到动态逐层突破,实现“模型识别→方法提炼→策略迁移”的思维进阶。题目设计精准对标高频考点(如圆周角定理、隐圆构造逻辑),中考真题的深度剖析更强化了实战导向,本节课堂立足几何本质,以结构化思维破解复杂问题,是一节高效赋能中考备考的优质复习课。

名师展风采,引领促成长

绍兴市柯桥区名师赵志良老师以“巧添平行线,妙解圆中题”为主题,精心设计了一节圆的中考复习课。课堂伊始,赵老师从平行线的基础知识点“三线八角”的回顾出发,通过简洁明了的复习,帮助学生迅速唤醒对平行线相关知识的记忆。随后,他巧妙地将平行线与圆的性质相结合,引导学生思考如何通过添加平行线来解决圆中的复杂问题。通过添加平行线的方法转移条件,将分散的条件集中起来。他通过典型例题的讲解,引导学生分析问题、寻找解题思路,并逐步推导出解题步骤。在实战练习环节,设计了不同难度的题目,让学生在实践中巩固所学知识,提升解题技巧。在最后的中考链接部分,一题多解的欣赏,让学生深深感受到了数学的魅力。通过这节复习课,学生不仅巩固了平行线和圆的基础知识,还掌握了如何通过添加平行线巧妙解决圆中问题的方法。赵老师的课堂设计由浅入深,环环相扣,有效提升了学生的几何思维能力和问题解决能力,充分展现了在新课标理念下的课堂创新意识和教学智慧。

本次活动以研促教、以评促思,助力教师深化新课标理念,提升备考实效。我校数学组将以此次活动为契机,持续深耕课堂,探索“素养导向、学生为本”的教学新路径,为中考提质增效注入新动能!